Posted on by 旧太田いと書道教室ブログから引っ越し

春は、歌を口ずさんでしまう季節だ。

ところが、春うららかな季節だというのに、

明るい気分にならない景色に出くわしてしまった。

それは昨年の春、桜が終わりかけの時期だった。

家の近くに、住宅街の間に流れる川があり、そこには堤防沿いの道がある。

用事を済ませた私は、いつものように自転車で走っていた。

すると、視界の中に、違和感のある景色に出くわしてしまった。

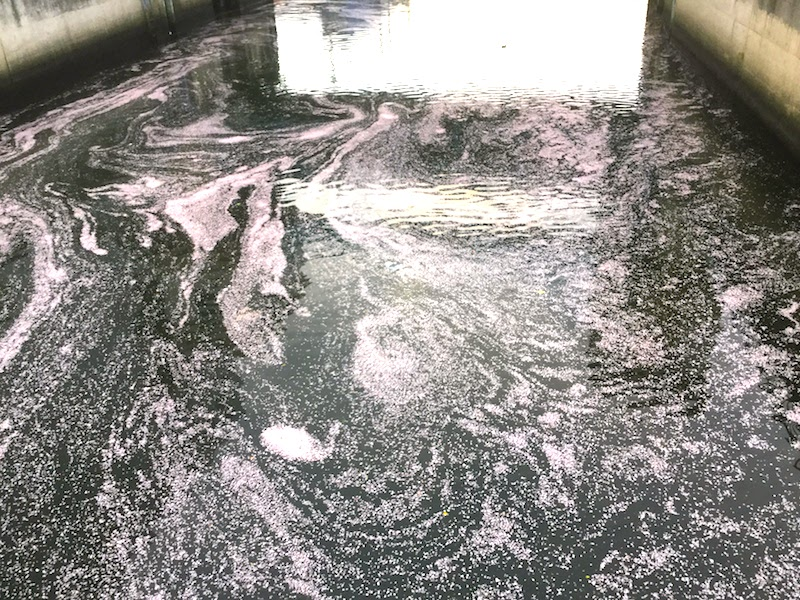

そこは、閉じられた水門の手前水面全体に、浮かんでいた何かがあった。

ピンク色の何かである。

よく見ると、散った桜の花が浮かんでいたのだ。

花びらは膨大で、テニスコートにすると何面分になるだろうか。

本来、川のせせらぎに落ちる桜の花びらは、絵になる美しさを感じられるものだ。

が、コンクリートの堤防に囲まれていて、黒く濁った水が背景だと、そういう訳にはいかない。

なんとも言えない陰鬱な不気味さを感じてしまったのだ。

この感覚がどこから来るのか、しばらく分からなかった。

記憶の糸をたぐり寄せた時、これが宇多田ヒカルが作曲した『桜流し』を指しているのだと分かったのだ。

この瞬間、この景色と震災と曲が、つながってしまったのである。

曲自体、3.11をモチーフとして、とある映画のエンディングのために作られたのは知ってはいた。

すると、散った桜の花びら一つ一つが、津波で流されて命を失った人々に思えて来る。

そして、遺(のこ)されたと人の悲しみに、強く共感している自分がいる。

現実の桜流しの風景を見れば見る程、この曲のフレーズは強烈に突き刺さってくる。

“開いたばかりの花が散るのを見ていた木立の遣(や)る瀬無きかな”

古語が歌詞に織り込まれているのか、聴けば聴く程、心を揺さぶられるのだ。

確かに、あの災害は、未曾有の出来事だった。

ただ、3月11日のあの日を、100年単位で、関心を持たせるのは難しいのではないだろうか。

だが、この曲は違う何かがある。未来へと伝えていく圧倒的なエネルギーを感じるのだ。

後で知ったことだが、映画監督から、宇多田ヒカル氏は以下のような言葉で作曲の依頼を受けていたらしい。

“映画監督から曲の依頼を受けた時に言われた「もしも表現者であるならばこの震災から目を背けて作品を作ることは決してできない」という言葉に共感し、引き受けた」”

とあった。その時の口調は文面では想像出来ないが、あの場面に遭遇して、宇多田ヒカル氏の覚悟というものは、強く共感させられたのだ。

音楽やカラオケで、この曲に触れる方法もあるが、このエネルギー感のある歌詞を筆で書いて欲しい。

きっと何かを感じることが出来るであろう。

春の終りに書くこのブログは、何度書き直したことだろうか。

あまり、覚えていない。